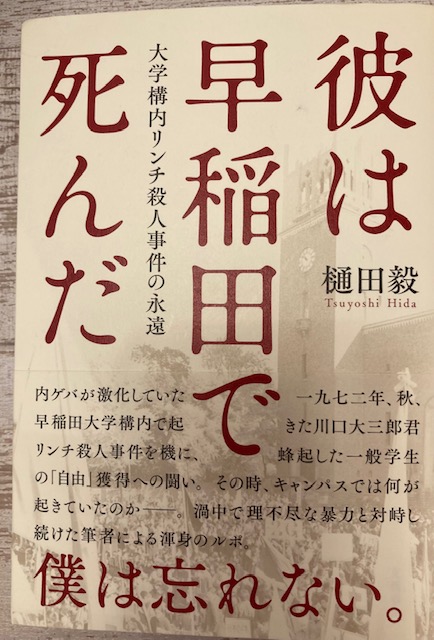

著者の樋田毅氏が革マル派の暴力や大学当局と「一般学生」として立ち向かった当時のルポと、

かつての仲間や敵だった人々に半世紀後に会った記録です。

それは不寛容=暴力と寛容=非暴力のたたかいでした。

携帯電話もSNSもなかった時代の、一年余にわたる著者の活動の大きさ、広がりに驚きます。

今の左派が非暴力=不寛容な理由が少しわかるような。

1970年前後の早稲田は革マル派が支配⁉

1970年前後の学生運動については、数多の出版物があるようですが、本書は「一般学生」であった筆者が期せずして経験することになった一年余を中心に、元新聞記者らしく事実が詳細に綴られています。

事件の4年後に親しい友人たちが早稲田に進学し、その中の一人に本書を薦められました。

キャンパスの風景とともに当時が生々しく思い出され、苦しいながらも一気読みしたそうです。

また別の友人は知り合いの名が出て来る辺りで、辛すぎるとリタイアしました。

そのまた6年後から13年にわたり、私自身が共産党系の労働組合の書記となっていたので

現在からは想像もできないような半世紀前の早稲田のキャンパスで起きていたことと、

半世紀ぶりの再会の様子に様々な思いが湧きました。

第二章「大学構内で起きた虐殺事件」は、72年4月に著者が入学したところから始まります。

学内での自治会の位置づけや早稲田第一文学部の自治会が、

「(革マル派が言うには)全国大学自治会の模範となっている」ことを聞かされます。

当初は睨まれると大変なので、当たり障りなく対応しようという、

腫れ物に触るような雰囲気だったといいます。

しかし、5月半ばに各クラス単位で行われる自治委員選挙の頃には、

一方的な正義の押し付けに強く反発し、

学内で度々目にする暴力的な威圧行為に危惧を抱くようになっていたので、

革マル派に委員2名を独占させないようにしました。

そもそも、なぜ「革マル派」の暴力沙汰が頻発している中、

大学側が革マル派の自治会を公認していたのかは、50代でもなかなかわからないと思います。

本書のレビューにも怒りを持って、なぜ大学が警察を呼ばなかったのかというものがありました。

前提として、大学の自治は守られるべきであり、国家権力である警察を学内に入れることはありえないのです。

残念なことに大学や学校現場の「自治」などが忘れ去られて久しくなりました。

余談ですが「自治」とは何かを知らない、経験してこなかったことは

国・地方自治体の選挙の投票率低下と結びついていると思います。

第一文学部の元教授が匿名で

「大学本部、教授会が革マル派と比較的良好な関係にあったのは、

他のセクトに比べて話しが通じ、大学を管理する側にとって好都合な面があった」と認めています。

また、民青について

「共産党員の教授たちと通じている面があるため、別の意味で警戒の対象となっていた」

のは教授会の中にあった当時の派閥争いの側面をうかがわせるもので、

学生が気の毒でもり、民青とはそもそも…などと思ってしまいます。

革マル派、過激派、新左翼って何?

本書にあるように、さらに遡ること10年「60年安保闘争」で社会が大きく揺れ、敗北に終わった負の遺産として63年2月に革マル派は正式に発足しました。

当時をご存知の先輩方には笑われるでしょうが、

「暴力革命による権力奪取ではなく、構造的な改良の積み重ねによる社会主義実現を目指す

『構造改革派』と呼ばれる日本共産党内の分派的な存在だった」ことに驚きました。

「革マル派」って暴力の象徴のように感じていたので。

1960年前後の安保闘争から70年ころの全共闘運動の中で、

様々なセクトが生まれ、分裂し「新左翼」「過激派」「内ゲバ」という言葉が流行っていた時代です。

左翼の欠点として、イデオロギーという名のもとに些末なことまで意味付けし、

分裂していると聞き及んでおり、それは今でも通底していますが

当時、暴力を否定していた共産党にシンパシーを感じていました。

不寛容=暴力に対して、寛容=非暴力で立ち向かう著者が

渡部一夫の「ユマニズム」に思いを馳せていたことは、

今の世界に再び考えるべきことのように感じます。

半世紀を経ての無責任な言葉

著者の樋田氏が大学時代の学生運動での経験を原点として生きてきたのに対して、

革マル派の一文自治会副委員長だった大岩氏にとってはエアポケットだった

と言えることが衝撃的です。

「高校でバリケードを築き主人となり、劣等生の自分に教員が丁寧に対応することが快感だった。

人間としてリスペクトされているようで、一種の権力を味わえた。

学生運動では、暴力的な衝動も刺激されましたね。」

これらの言葉には言い知れぬ不快感、劣等性を感じます。

ただし、「一種の権力を味わえた」は今の左翼の凋落の原点だとも思いました。

大きな既得権益を批判しながら、自分たち組織内の小さな小さな権力闘争に明け暮れていました。

結局「平等を叫ぶのは虐げられた側だけであり、平等が達成されれば彼らが差別する側になる」旨を

「若き英雄」というアレキサンダー大王の伝記で読んだ小学生の時の強烈な思い出が蘇ります。

「理論的な本をほとんど読んでいなかったので、マルクス主義がどういうものなのかすらよくわかっていませんでした。」

「忙しさというのは僕にとってやりがいでもあった。役割りがあることに心地よさを感じていたんでしょうね。だから、違和感があろうがなかろうが、僕はその後も暴力的な行為を繰り返していました。」

「本当に僕はあの組織の掲げる理念や活動の指針についてよくわかっていなかった、というかあまり興味がなかったように思います。それはいまも変わらない」

「一番影響を受けていたのは、マルクスやレーニンの本ではなくてヤクザ映画でしたから。」

彼らの暴力によって心身を痛めつけられ、本書によれば100人を超える早大生が登校できなくなったというのに、あまりにも酷い言葉です。

ただ、同時に私の先輩だったひとたち、大岩氏と同年代以上の日本共産党員の理論水準も似たり寄ったりでした。

入党者教育が「綱領」「党史」など5講座が必修だった高齢党員でさえこんな有様で、

今や党員教育がどうなっているのか、党員の人たちって社会主義や共産主義を目指すどころか

何かも知らない層が多いのではと想像するとイメージの悪い党名を死守する意味もわかりません。

「中核派に襲われた経験はあまりにも恐ろしかったので、その後は襲われた時のことを考えないようにしていました。でも、夢にまで出できたりするんですよね」

組織を抜けることになった理由と経緯にこだわる樋田氏に対して

「理屈で説明したら、それは嘘になると思うんです。」との応えに驚かざるを得ません。

「人間がいつも筋道を立てて考えて、その通りに生きているわけでもないでしょう。」

との大岩氏の言葉は理解できます。

しかし、彼の犯した犯罪性とその後「大学教授」になっていることを考え合わせれば、正直に見せかけた不誠実さを感じます。

というのも、その後アメリカにわたり、鶴見俊輔氏に傾倒した理由と経緯は明確に言葉にしています。

もっとも、彼の中では整合性があるようですが。

現在、大岩氏はスローライフを提唱する社会思想家として「100万人のキャンドルナイト」活動の創始者になっています。

今の世界や日本社会は

2017年に朝日新聞を退職した樋田氏はあとがきで、

人生のテーマがあるとすれば二人の若者の「死」を追いかけ、考え続けることだったと述べています。

革マル派に虐殺された川口君と1987年5月3日の「赤報隊」による朝日新聞阪神支局襲撃により射殺された小尻友博記者の二人です。

思想的背景のない無差別殺人と

思想的背景のあるネット上に溢れる暴言やフェイクニュースと、

朝日新聞を始めとしたリベラルや左派の凋落を結ぶものは何なのでしょうか。